特に「犬 吐く ドッグフード 未消化」と検索している方は、愛犬に何か重大な問題が起きているのではと、不安を感じているのではないでしょうか。

実際、犬が食後にフードを吐く原因はさまざまで、早食いや食べすぎといった一時的なものから、体質の問題、胃腸機能の低下、ストレス、異物の誤飲、さらには消化器系の病気に至るまで幅広く考えられます。

この記事を読んでわかること

-

犬がドッグフードを未消化で吐く代表的な原因について

-

早食いや食事内容の改善による具体的な対処法

-

吐いた後に確認すべきフードの状態や注意すべき変化

-

動物病院を受診するべきかどうかの判断ポイント

犬が未消化のドッグフードを吐く原因とは

『犬が未消化のドッグフードを吐く原因とは』は次のとおりです。

ㇾこの章のもくじ

早食いや食べすぎが原因のケース

犬がドッグフードを未消化のまま吐くケースで、特に多いのが「早食い」や「食べすぎ」によるものです。これは、食べ方や食事の与え方が犬の消化機能に負担をかけていることが原因となります。

多くの犬は本能的に食べ物を急いで食べようとする傾向があります。特に食欲旺盛な犬や、過去に食事を奪い合うような環境で育った犬の場合は、与えられた食事を一気に飲み込んでしまうことがあります。

このように噛まずに勢いよく食べると、胃の中で食べ物が膨張したり、急激に胃酸が分泌されたりして、結果的に消化が追いつかなくなります。

その結果、胃の中にとどまりきれなかった未消化のフードが嘔吐という形で排出されるのです。

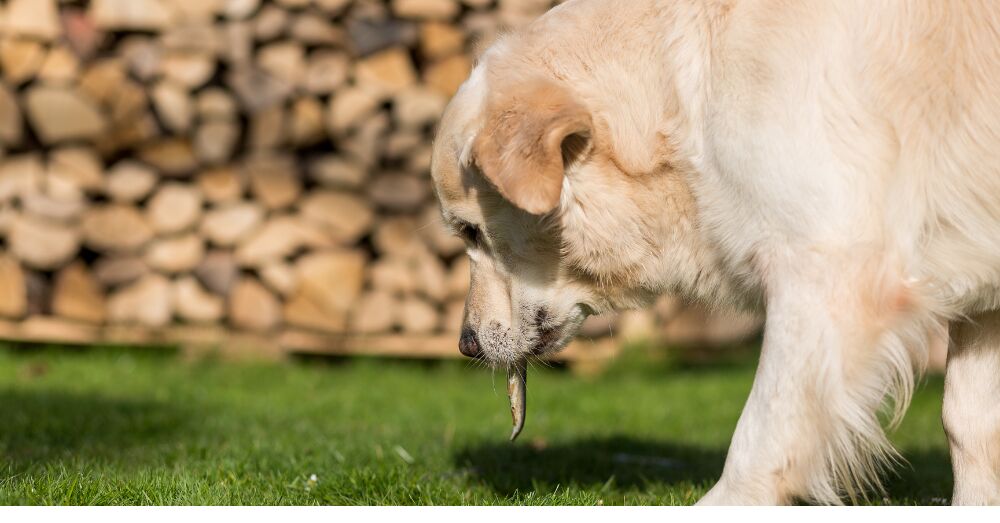

例えば、ドッグフードを出してからわずか数十秒で完食してしまうような犬は要注意です。また、食後すぐに嘔吐する場合、吐き出されたフードがほとんど噛まれていない状態で残っていることがあります。

これは食べ物が胃に到達する前、あるいは消化が始まる前の段階で戻されている「吐出(としゅつ)」である可能性もあります。

このような場合、早食いを防ぐ工夫が必要です。

例えば、早食い防止用の凹凸のある食器を使うことで、食べるスピードを物理的に抑えることができます。

また、1回あたりの食事量を減らし、1日2回だった食事を3〜4回に分けると、胃への負担を軽減できます。

加えて、食後は30分から1時間程度安静に過ごさせることで、胃が安定しやすくなります。

ただし、こうした対策を行っても改善が見られない場合は、食べ方以外に問題があるかもしれません。繰り返し吐くようであれば、動物病院で検査を受けることが大切です。

早食いや食べすぎによる嘔吐は、多くのケースで食事環境を整えることで改善できます。大切なのは、犬の食べ方を日々観察し、適切な対処をとることです。

ドッグフードが体質に合っていない場合

犬がドッグフードを未消化のまま吐いてしまう原因の一つに、そのフードが体質に合っていない可能性があります。つまり、食べ物そのものが消化吸収されにくく、体にとって負担となっているケースです。

犬の体質は個体差が大きく、同じフードでもある犬にとっては問題がなくても、別の犬にとっては消化が難しい場合があります。

特に穀物や動物性タンパク質など、アレルゲンとなりやすい成分を含むフードを食べている犬は注意が必要です。これらの成分が胃や腸に炎症を引き起こし、未消化の状態で嘔吐につながることがあります。

また、安価なドッグフードに含まれる人工添加物や質の低い原材料は、犬の消化機能に大きな負担をかける可能性があります。

食後に毎回吐いてしまう、あるいは便がゆるくなる、かゆみが出るといった症状がある場合は、フードが体に合っていないサインかもしれません。

具体的な対策としては、まず今与えているフードの成分表示を確認しましょう。そして、可能であれば消化に優しいフードや、アレルゲンを排除した低刺激のフードに切り替えることをおすすめします。

最近では「グレインフリー」や「低アレルゲン対応」といった表示のあるフードが数多く販売されています。

下記の表はグレインフリーのメリット・デメリットだよ

| メリット | デメリット・注意点 |

| 穀物アレルギーの動物への選択肢となる | 健康な動物に特別な健康メリットは科学的に証明されていない |

| 高タンパク・低炭水化物な場合が多い(本来の食性重視) | グレインの代替としてイモ類や豆類など他の炭水化物が多くなることがある |

| 一部の犬種や長期的な給与で心臓病(拡張型心筋症)リスクが指摘されている(参照:AKC公式サイト) |

穀物アレルギーの動物にはグレインフリーは有効な選択肢ですが、健康なペットや根拠がない場合には「必須」ではなく、むしろバランス重視の総合栄養食の選択が重要ですね。

フードの切り替え時には、一気に変更するのではなく、現在のフードと新しいフードを少しずつ混ぜながら数日から1週間ほどかけて移行すると、胃腸の負担を減らせます。

また、切り替え中は犬の様子をこまめに観察し、嘔吐や便の変化、皮膚の状態などに異常がないかチェックしましょう。

一方で、どれだけフードを見直しても改善が見られない場合は、アレルギー検査や消化機能のチェックを受ける必要があります。フード選びだけで解決できない場合は、獣医師の診断を仰ぐことが重要です。

ドッグフードが体に合っていないことが原因で嘔吐するケースは見落とされやすいですが、実際には非常に多くの犬に見られます。

だからこそ、日頃から食後の様子や体調の変化をしっかり観察し、適切なフード選びを行うことが愛犬の健康維持には欠かせません。

胃腸の機能低下による消化不良

犬がドッグフードを未消化のまま吐いてしまう背景には、胃腸の機能が低下していることが関係している場合があります。これは特に高齢犬や体力が落ちている犬、また病気を患っている犬に見られる傾向です。

胃や腸の働きが弱くなると、食べたフードを効率よく分解・吸収することができなくなります。その結果、フードが長く胃にとどまるか、適切に移動しないまま未消化で吐き出されることがあるのです。

こうした消化不良は、単なる食べすぎや早食いとは異なり、犬の体の中で「うまく処理できていない」という状態が続いていることを意味します。

たとえば、以前は問題なく食べられていたフードでも、加齢や体調の変化により胃腸の働きが鈍くなってくると、突然吐くようになることがあります。

また、慢性的な胃炎や膵臓の異常、あるいは腸内細菌のバランスの乱れも関係していることがあります。

特に、食後数時間経ってから未消化のフードを吐くような場合には、消化機能そのものに問題がある可能性が高いでしょう。

このような状況を改善するためには、犬の体に合わせた食事の見直しが重要です。まずは消化に良い素材で作られたドッグフードを選ぶことが基本になります。

例えば、柔らかく煮込まれた食材や、消化酵素が添加されているフードは、胃腸に負担をかけずに栄養を吸収しやすくなります。さらに、フードをお湯でふやかすことで、物理的な負担を軽減する方法も効果的です。

また、必要に応じて整腸作用のあるサプリメントや消化酵素を取り入れることも検討できます。

ただし、これらはあくまで補助的な役割であり、継続的な嘔吐や消化不良がある場合は、動物病院での診察を受けることが不可欠です。

犬の胃腸機能は年齢や健康状態によって大きく変化します。

日頃から排便の状態や食後の様子に気を配り、少しでも「いつもと違う」と感じたら早めの対策が求められます。そうすることで、未消化のフードによる嘔吐を未然に防ぐことができるでしょう。

食後すぐの運動で吐くこともある

食後すぐに激しい運動をすると、犬が食べたばかりのドッグフードを吐き戻してしまうことがあります。

これは、胃の中のフードが十分に消化されていない状態で物理的な刺激を受けることによって、胃の内容物が逆流してしまうためです。

特に、元気がよく遊ぶのが大好きな犬は、食後の落ち着く時間を取らずにすぐに走り回ってしまうことがあります。

そのような場合、胃に入ったばかりのフードがまだしっかりと分解されていないため、胃の揺れや圧力の変化によって吐き出されやすくなってしまいます。

例えば、食後すぐにボール遊びやお散歩を始めてしまった犬が、数分後に未消化のフードを吐いてしまうといったケースは決して珍しくありません。

こういった吐き戻しは「一過性のもの」で済むことが多いのですが、繰り返すことで胃腸に負担をかけ、長期的には消化器トラブルの原因となる可能性もあります。

こうした事態を避けるためには、食後は必ず安静に過ごす時間を設けることが大切です。

目安としては、最低でも30分から1時間ほどは落ち着いた環境で静かに休ませることが推奨されます。散歩に出かける場合も、食事前か、時間をしっかり空けてからにするのが安全です。

また、犬によっては室内でもはしゃぎやすい性格の子もいるため、食後はクレートに入れておく、もしくは落ち着けるスペースで過ごさせるなどの工夫も有効です。

特に食後に吐くことが多い犬は、「運動量」や「タイミング」を一度見直してみると良いでしょう。

いずれにしても、食後の運動が直接の原因である場合は、比較的容易に改善できる問題です。まずは日々の生活リズムを見直し、食後の過ごし方を整えてあげることが、嘔吐の予防につながります。

注意点として、もし食後の安静を守っても吐くことが続く場合には、他の消化器疾患が関係している可能性があるため、動物病院での相談が必要です。

ストレスによる消化機能の乱れ

犬が未消化のドッグフードを吐く原因の一つに、「ストレス」が関係していることがあります。

人間と同じように、犬も精神的な不安や環境の変化に敏感に反応し、それが消化機能に影響を与えることがあるのです。

多くの犬は非常に繊細な生き物で、生活環境のわずかな変化でも強いストレスを感じることがあります。

例えば、引っ越しや家族構成の変化、日常のルーティンが崩れたこと、あるいは飼い主との接し方が変わった場合などです。

このような状況では、自律神経のバランスが崩れ、胃腸の働きが鈍くなってしまいます。その結果、食べたフードがうまく消化されずに胃の中に滞留し、未消化のまま吐き戻してしまうことがあるのです。

特に、普段から神経質な性格の犬や、過去にトラウマを抱えている犬では、ストレスの影響が顕著に表れることがあります。

何度も同じような時間帯に吐いたり、決まった場面で体調を崩すようであれば、日常生活の中にストレス要因が潜んでいる可能性があります。

対策としては、まず犬にとって安心できる環境を整えることが大切です。

たとえば、食事や散歩の時間をなるべく毎日同じにする、急な環境の変化を避ける、静かな場所で休めるスペースを用意するなどが効果的です。

また、飼い主とのスキンシップの時間を増やし、犬がリラックスできる時間を作ることも消化機能の安定につながります。

もしストレスが明らかであっても、吐く頻度が多い、元気がない、下痢を伴うなどの症状がある場合には、単なるストレスだけでなく他の要因が関係している可能性もあるため、動物病院での診察が必要です。

このように、犬のストレスは見逃されやすいものですが、体の不調として現れることがあります。

飼い主としては犬の行動や体調を日頃から観察し、少しの変化も見逃さず、安心できる暮らしを提供することが大切です。

犬が未消化のドッグフードを吐く時の対処法

『犬が未消化のドッグフードを吐く時の対処法』は次のとおりです。

ㇾこの章のもくじ

吐いた物の状態と内容を確認する

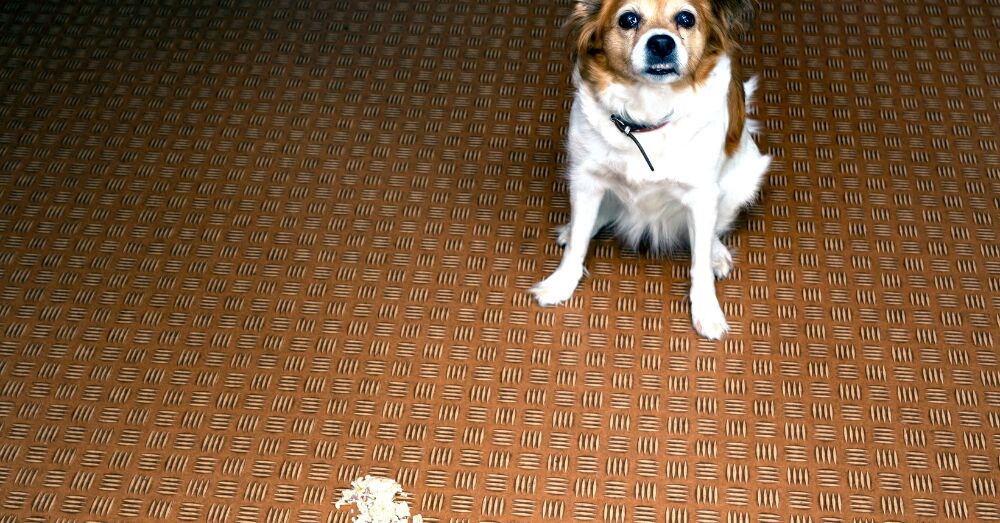

犬がドッグフードを吐いた場合、まず行うべきことは「吐いた物の状態を確認すること」です。嘔吐の原因を見極める手がかりになるのは、実際に吐き出された内容物の特徴だからです。

どのような状況で、どんなものを、どれくらいの量吐いたかという情報は、動物病院での診断を助ける非常に重要な材料になります。

確認すべきポイントは大きく4つあります。

まず「見た目」です。吐いたものが未消化のドッグフードである場合、形がはっきりと残っていることが多く、食後すぐに吐き戻した可能性があります。

これは、胃での消化が始まる前に吐かれている、つまり「吐出(としゅつ)」のケースも考えられます。一方、ドロドロに溶けた内容物であれば、ある程度消化が進んでいた「嘔吐(おうと)」の可能性があります。

次に、「色」にも注目してください。透明な液体は胃液や飲んだ水であることが多く、黄色は胆汁が混ざっているサインです。

茶色や赤、ピンクなどの場合は、胃や腸などから出血している可能性もあるため、緊急性が高まります。

さらに、「異物が混ざっていないか」も確認が必要です。おもちゃの破片、ヒモ、布、植物などが含まれている場合、それが吐く原因になっている可能性があります。

嘔吐物の色について下記の表にまとめました

| 嘔吐物の色 | 主な考えられる要因 | 緊急度 |

| 透明〜白 | 水の飲み過ぎ・空腹時胃酸 | 低い |

| 黄色 | 胆汁混入・空腹時間の長さ | 中 |

| 茶色 | フード未消化・消化管出血 | やや高い |

| 赤色 | 胃潰瘍・重度出血 | 高い |

また、「匂い」も無視できません。普段と明らかに違う強い異臭がする場合、腐敗したものや体に合わない成分を摂取していたことが考えられます。

もし吐いた物に虫のような動きがあれば、寄生虫の感染が疑われますので、写真を撮ってすぐに病院で見せるようにしましょう。

このような観察は、どれだけ些細な情報でも治療の手がかりになります。もし吐いた物を病院に持参するのが難しい場合は、写真を撮影しておくと役立ちます。

特に、時間帯・回数・吐いた後の様子なども記録しておくことで、より正確な診断が受けられます。

単純な嘔吐で済む場合もあれば、深刻な消化器疾患のサインである場合もあります。だからこそ、吐いた物の内容をしっかり観察することが、愛犬の健康を守るための第一歩となるのです。

吐いた後は水分補給を少しずつ

犬がドッグフードを吐いた後は、まず水分補給を意識することが大切です。ただし、焦って大量の水を与えるのは逆効果となる場合があります。

胃がまだ不安定な状態で一気に水を飲ませると、再び吐いてしまう可能性があるためです。

ここで意識しておきたいのは「こまめに、少しずつ与える」という点です。一度にたっぷり飲ませるのではなく、数回に分けて少量ずつ飲ませることで、胃への刺激を最小限に抑えることができます。

例えば、スプーン1杯程度の水から始めて、犬の様子を見ながら量を少しずつ増やしていくと安心です。

また、常温の水を使うようにしましょう。冷たすぎる水は胃を刺激しやすく、吐き気を助長する場合があります。

愛犬が水を自分から飲もうとしないときは、シリンジ(注射器型の給水器)やスポイトを使って、優しく口に含ませる方法も効果的です。

さらに、繰り返し吐いた場合や嘔吐量が多かった場合は、脱水症状のリスクが高まります。犬は人間のように汗をかくことで水分を失うのではなく、嘔吐や下痢によって体内の水分を急激に失ってしまいます。

このとき、皮膚をつまんで戻りが遅かったり、目がくぼんでいるように見えたりしたら脱水のサインかもしれません。

市販の犬用電解質補給飲料を使うのも一つの方法です。これにより水分だけでなく、吐いた際に失われたナトリウムやカリウムといった電解質も補うことができます。(参照:AKC公式サイト)

ただし、こうした製品の使用は自己判断で長期間続けるのではなく、一時的な対処として考えるのが良いでしょう。

食欲がなくても、水分補給は命に関わる要素です。だからこそ、吐いた直後は無理に食事を与える前に、まずは落ち着いて水分を少しずつ補うことを最優先にしてください。

症状が長引く場合や水分すら受け付けない場合は、迷わず獣医師の診察を受けましょう。

食事の回数や量を見直す方法

犬が未消化のドッグフードを吐くとき、日々の食事内容や与え方を見直すことが効果的です。

特に、「1回の食事量が多すぎる」「食事の間隔が空きすぎている」といった問題は、消化不良や吐き戻しの原因になりやすくなります。

まず見直したいのは「1回の食事量」です。ドッグフードのパッケージに記載されている給与量はあくまで目安であり、犬の年齢・体重・運動量・体質によって適正量は異なります。

必要以上に多くのフードを一度に与えてしまうと、胃が対応しきれず未消化のまま吐き出してしまうことがあるのです。

こうした事態を防ぐためには、1回あたりの食事量を減らし、食事回数を増やすことが効果的です。

たとえば、これまで1日2回で与えていたフードを、同じ総量のまま1日3~4回に分けるだけでも、胃の負担を軽減できます。これにより、消化がスムーズになり、吐き戻しを抑えることが期待できます。

また、犬のライフステージによっても回数の見直しが必要です。

成犬は1日2回で問題ないケースが多いですが、子犬や高齢犬では消化器官が未熟・または弱っているため、より小分けにして与える方が安全です。

さらに、食事のタイミングも重要です。長時間空腹の状態が続くと、胃酸が過剰に分泌され、逆に吐きやすくなることがあります。

こうしたケースでは、寝る前や朝の早い時間に少量のフードを追加するだけで、吐く頻度が減ることもあります。

このほか、フードをそのまま与えるのではなく、ふやかして与える方法もあります。

お湯やぬるま湯で柔らかくしたフードは消化しやすく、胃の負担を減らす効果が期待できます。特に胃腸が弱い犬や、過去に吐き戻しの多かった犬には試してみる価値があります。

食事の見直しは、即効性こそないかもしれませんが、長期的に見て非常に重要な対策です。日々の観察を重ねながら、愛犬の様子に合わせて柔軟に対応することで、嘔吐のリスクを大きく減らすことができるでしょう。

繰り返しますが、明らかな異常がある場合は食事の見直しだけで済ませず、獣医師の判断を仰ぐことも忘れないようにしてください。

ドッグフードをふやかすと効果的

犬が未消化のままドッグフードを吐いてしまう場合、フードを「ふやかして与える」ことで負担を軽減できる可能性があります。特に子犬や高齢犬、あるいは胃腸が弱い犬にとっては、この方法がとても有効です。

固いドライフードは、よく噛まずに飲み込んでしまうと胃に直接大きな負担をかけます。中にはほとんど噛まずに飲み込む犬もおり、そうなると胃での消化が追いつかずに未消化のまま戻してしまうことがあるのです。

水分を含んでいない乾いたフードは、胃内で膨張しやすく、これが嘔吐を引き起こすきっかけになる場合もあります。

こうしたトラブルを回避するためには、食事前にドッグフードをお湯でふやかして与えるのが効果的です。ふやかすことでフードが柔らかくなり、消化のスピードが早まります。

これにより、胃の中で長時間滞留することなく、スムーズに消化・吸収されやすくなります。また、ふやかすことでフードに含まれる香りが立ち、食いつきが良くなるというメリットもあります。

ふやかす際のポイントとしては、ぬるま湯(40度前後)を使い、10~15分程度浸すとちょうどよくなります。

お湯の量は、フードがすべて湿る程度で十分です。熱すぎるお湯は栄養成分を壊す可能性があるため避けてください。

ただし、ふやかしたフードは傷みやすくなるため、作り置きせず毎回新しく用意する必要があります。

また、歯の健康維持にはある程度の噛みごたえも重要であるため、ずっとふやかしたフードを与え続けるのではなく、様子を見ながらドライに戻すタイミングを探ることも大切です。

このように、ふやかしフードは一時的な対策としてとても有効ですが、根本的な原因が他にある場合は一時的に症状が落ち着いても再発する可能性があります。

定期的に吐くようであれば、ふやかしの有無にかかわらず、消化機能そのものに問題がないかを獣医師に確認することが望ましいでしょう。

異物や病気の可能性がある場合

犬がドッグフードを未消化のまま頻繁に吐く場合、「異物の誤飲」や「病気のサイン」である可能性も否定できません。

こうしたケースでは、単なる食べ過ぎや食事の工夫だけでは対応しきれない重大な問題が隠れていることがあります。

まず注意したいのが、犬が拾い食いやいたずらをして何か異物を飲み込んでしまった場合です。

おもちゃの一部、ヒモ、プラスチックのかけら、布、植物など、誤って飲み込んだ物が食道や胃にとどまり、消化や排出が妨げられることで、嘔吐が起こることがあります。

これらの異物は、消化されずに胃に留まり続けたり、腸へと移動して詰まり(腸閉塞)を起こす危険もあるため、非常に注意が必要です。

また、吐いた物の中に本来フード以外のものが混ざっている場合、誤飲の可能性が高くなります。

何度も吐く、吐いても元気がない、排便がないといった症状を併発している場合は、速やかに獣医の診察を受けるべきです。

さらに、腹部を触ると痛がったり、震えたりするようであれば、内部に深刻な異常があるかもしれません。

一方、病気が原因で嘔吐しているケースもあります。

たとえば、胃炎、膵炎、腸炎、あるいは腫瘍、腸閉塞、肝臓や腎臓の機能障害など、さまざまな疾患が消化機能に影響を及ぼします。

特に、繰り返し吐く、下痢や血便、体重減少、元気の消失などの症状が伴う場合は、単なる消化不良ではなく、内臓に関わる病気が進行している恐れもあります。

このような場合、自宅での様子見だけで済ませてしまうと、状況が悪化して取り返しのつかないことになりかねません。

吐いたものに異変がある、回数が多い、または犬の様子がおかしいと感じたら、迷わず動物病院に相談してください。

誤飲や病気は、どちらも早期発見・早期対応が重要です。普段から犬の行動をよく観察し、異常があった際には適切な判断を行うことが、愛犬の命と健康を守るうえで不可欠だと言えるでしょう。

吐いた後に元気がない場合の対応

犬がドッグフードを吐いた後、ぐったりしていたり、明らかに元気がない様子を見せている場合には、慎重な対応が必要です。

単なる食べすぎや早食いによる一時的な嘔吐であれば、しばらくすればケロッとして普段通りの様子に戻ることが多いですが、吐いた後にも食欲がなく、横になって動かないようであれば体調不良や病気の兆候を疑う必要があります。

犬は言葉で体調を伝えることができないため、「元気がない」という行動は数少ないSOSのサインとも言えます。

嘔吐と合わせて元気消失が見られるときには、胃腸炎や膵炎、腸閉塞などの消化器系の疾患、あるいは感染症や中毒など、全身に関わる深刻な問題が起きている可能性もあります。

たとえば、吐いた後にハウスから出てこなくなった、目に力がない、水も飲まない、飼い主が呼んでも反応が鈍いといった状態であれば、自己判断で様子を見るのは危険です。

このような場合は、無理にフードや水を与えず、まずは安静にさせたうえで体温や呼吸、脈拍などを確認し、異常がないか注意深く観察しましょう。

また、嘔吐が1回で済んでいる場合でも、その後の行動が明らかにおかしいと感じたら、迷わず動物病院に連れていくことをおすすめします。

放置していると症状が急激に悪化する可能性があり、特に脱水や低血糖を起こすと命に関わることもあります。

元気がない状態の犬に対しては、まず静かな場所で落ち着かせ、不要な刺激を避けることが基本です。そのうえで、できるだけ早くかかりつけの獣医に状況を伝え、アドバイスを受けるようにしましょう。

吐いたという行動だけに注目するのではなく、「その後の元気の有無」を見ることで、より的確に状況を判断できます。

普段から犬の行動パターンをよく観察しておくことが、異常にいち早く気付くための大切な習慣になります。

獣医に相談すべきタイミングとは

犬がドッグフードを吐くこと自体は、それほど珍しい行動ではありません。一時的な食べすぎや早食い、軽い胃のむかつきであれば、特に治療の必要がない場合もあります。

しかし、すべての嘔吐が安心できるものとは限らず、いつ動物病院に連れて行くべきかを見極めることが、飼い主にとって重要な判断ポイントになります。

受診を考えるべき主なタイミングは、「吐く回数が多い」「頻繁に繰り返している」「他の症状を伴っている」といった場合です。

例えば、1日に何度も吐く、数日にわたって嘔吐が続いている、あるいは下痢や血便、発熱、けいれんなどの症状が見られる場合には、すぐに獣医に相談する必要があります。

さらに、「吐いた物の内容」が異常なときも要注意です。

嘔吐物に血が混じっていたり、異物が含まれていたり、緑色や茶色の異常な色が目立つ場合は、消化器系の深刻なトラブルや中毒の可能性が考えられます。

このような場合は、自宅で様子を見るのではなく、吐いた物を写真に撮って病院に持参するとスムーズな診断に役立ちます。

また、元気や食欲がまったくなく、明らかにぐったりしている場合は緊急性が高くなります。

呼吸が荒い、体が震えている、隠れるような行動を取っているなど、普段と異なる様子が続くときは、迷わず病院へ連れて行くべきです。

一方で、たった1回の嘔吐で、吐いた後に普段通り元気にしていて食欲もあるという場合は、しばらく様子を見るだけで問題ないこともあります。

その際も、吐いた時間、量、内容物、犬の行動の変化などを記録しておくと、もし次にまた吐いたときに獣医に相談しやすくなります。

どのタイミングで病院を受診すべきかは迷うことも多いですが、「少しでも心配だと感じたら、相談する」という姿勢が何よりも大切です。

軽い症状に見えても、早期対応が犬の健康を守る大きな鍵になることがあります。

日常の小さな変化を見逃さず、適切な判断と行動ができるよう、普段から犬の様子をよく観察しておくことを心がけましょう。

犬が未消化のドッグフードを吐く原因と対処 まとめ

この記事をまとめます。

-

早食いや食べすぎは胃に負担をかけて吐く原因になる

-

食後すぐに嘔吐した場合は吐出の可能性がある

-

凹凸のある早食い防止食器で食べるスピードを抑えられる

-

食事回数を増やすことで胃の負担を軽減できる

-

フードが犬の体質に合っていないと消化不良を起こすことがある

-

アレルゲンや添加物が原因で嘔吐につながることがある

-

グレインフリーや低アレルゲンのフードに切り替えると改善する場合がある

-

高齢犬や病気の犬では胃腸機能の低下が影響することがある

-

食後すぐの激しい運動が吐く原因になることもある

-

ストレスにより自律神経が乱れ消化機能が落ちる場合がある

-

嘔吐物の形状や色、匂いは原因特定の手がかりとなる

-

水分補給は一気に与えず少量ずつ与えるのが安全

-

食事量やタイミングを調整することで吐き戻しを防ぎやすくなる

-

ドッグフードをふやかすと消化がスムーズになり胃への負担が減る

-

異物の誤飲や病気による嘔吐は早期の獣医相談が必要

この記事を書いた人

チワワの「のんちゃん」と暮らすひでが運営しています。

犬との暮らしの楽しさや悩み、日々のちょっとした発見をブログでシェア中。

のんちゃんの可愛い姿や役立つ情報を通じて、読者の皆さんと温かいコミュニティを作っていきたいです。

この動画は僕と飼い主のひでのショート動画だよ。

ぜひ見てね(^^)/