犬の爪切りは日常のケアの中でも特に慎重さが求められる作業です。

もし爪を切りすぎて出血してしまったらどうすればよいのか不安に感じる飼い主も多いでしょう。

この記事では「犬 爪切り 血」と検索している方に向けて、犬の爪が伸びすぎているサインや犬の爪を切らないとどうなるのか、犬の伸びすぎた爪の切り方などをわかりやすく解説します。

さらに、爪を切りすぎて出血した後の処置や、犬の爪切りにかかる費用、ペット保険で爪切りは補償される?といった気になる疑問にもお答えします。

自宅での正しいケアのポイントや、必要に応じてプロに依頼する際の注意点も紹介しますので、ぜひ参考にして愛犬の健康管理に役立ててください。

この記事を読んでわかること

-

犬の爪切りで血が出たときの正しい対処法がわかる

-

出血が止まらない場合の動物病院受診の目安が理解できる

-

犬の爪が伸びすぎているサインや切らないリスクがわかる

-

安全な爪の切り方やプロに依頼する方法が理解できる

犬の爪切りで血が出たときの正しい対処法

『犬の爪切りで血が出たときの正しい対処法』は次のとおりです。

ㇾこの章のもくじ

爪を切りすぎて出血した後の処置

犬の爪を切りすぎて血が出てしまった場合は、まず飼い主が落ち着いて行動することが重要です。

出血している様子を見ると焦ってしまいがちですが、犬に緊張や不安が伝わると暴れてしまい、さらに出血が悪化する可能性があります。落ち着いた声で犬を安心させながら、安全な場所で処置を行いましょう。

最初の対応は圧迫止血です。

清潔なガーゼやティッシュを用意し、出血している爪の先端を優しく押さえます。このとき強く押しすぎると犬が痛がるため、指の腹で「押されているのがわかる程度」の力加減を意識しましょう。

可能であれば爪の切断面を横から軽くつまむように圧迫すると効果的です。

圧迫は最低でも2~3分続けてください。ガーゼを頻繁に外して確認すると再出血しやすくなるので、時間をしっかりとることが大切です。

止血剤がある場合は、血が出ている部分に少量を塗布します。犬用の止血パウダーが市販されており、持っておくと安心です。

自宅に止血剤がない場合は、小麦粉や片栗粉を少量指先に取り、出血部分にそっと押し当てる方法も応急処置として有効です。ただし粉類を使った後は、固まった部分を無理に取らないよう注意してください。

出血が止まった後は、切断面を無理に洗い流さず、そのまま安静にさせます。洗浄をしてしまうと血の塊が取れて再び出血するおそれがあるためです。

犬が患部を舐めたり噛んだりしないように、必要に応じて包帯を巻いたり、エリザベスカラーを着用させるとよいでしょう。こうした初期対応を行うだけで、多くの場合は自宅で止血が可能です。

やってはいけないことはこんな感じだよ。

-

血が出ているのにシャンプーで洗ってしまう

-

ガーゼをすぐ外して確認を繰り返す

-

舐めさせたまま放置

出血が止まらないときの動物病院受診の目安

犬の爪からの出血は、適切に圧迫止血を行えば多くの場合は数分で止まります。しかし、出血が10分以上続いたり、血がどんどんあふれ出るような状態が見られる場合は、すぐに動物病院に相談する必要があります。

特に、出血が大量でガーゼがすぐに真っ赤になるようなときや、犬がぐったりしている場合は緊急性が高いと判断してください。

また、爪の根元付近まで深く切ってしまったケースや、犬が足を強く痛がって歩けない状態であれば、自己判断で様子を見るのは危険です。

爪の奥には血管や神経が通っており、傷口が大きい場合は感染のリスクも高まります。必要に応じて抗生剤や痛み止めを処方してもらえるので、早めに獣医師に診てもらうことが大切です。

さらに、止血処置をしても一時的に止まった血が再び出てくる場合も、病院受診を検討しましょう。

出血が繰り返される原因としては、止血が不十分なほか、血が固まりにくい体質や持病が隠れている可能性もあります。このようなケースでは、自己流の処置だけでは改善が難しいことが多いです。

夜間や休日でかかりつけの動物病院が閉まっている場合は、夜間救急の動物病院に連絡を入れ、指示を仰ぐのも方法の一つです。

血が止まらないまま放置すると、貧血やショックを起こすおそれがあるため、できるだけ早く専門的な処置を受けるようにしましょう。

夜間や休日はEPARKペットライフで夜間救急病院を探してみてくださいね。

病院の口コミも見れるのでおすすめですよ。

犬の爪が伸びすぎているサインを知ろう

犬の爪が伸びすぎているかどうかは、いくつかの分かりやすいサインで判断できます。

まず最も目立つのは、フローリングや硬い床を歩いたときに「カチカチ」という音がすることです。

歩くたびに爪が床に当たって音が鳴るようであれば、爪が長くなっている可能性が高いといえます。さらに、爪がカーブして肉球に近づいていたり、実際に肉球に刺さっている状態も伸びすぎのサインです。

また、歩き方にも変化が現れます。

爪が長いと正しい姿勢で足を地面に着けられず、かかと寄りの歩き方になったり、滑りやすくなったりすることがあります。

特にフローリングの床では足が不安定になりやすいため、転倒や関節への負担が増す恐れもあります。

加えて、爪が家具やカーペットに引っかかりやすくなることもあり、引っかかって折れてしまうと出血や痛みを伴う怪我につながりかねません。

狼爪(親指の位置にある爪)も忘れずにチェックしましょう。

地面に接しないため自然に削れにくく、放置すると丸まって皮膚に食い込むことがあります。特に長毛犬では毛で隠れて見えにくいため、定期的に毛をかき分けて確認すると安心です。

これらのサインが見られたら早めに爪切りを行う必要があります。

月に1回程度を目安に爪の長さをチェックし、必要に応じて切る習慣をつけることで、犬の生活の質を守ることができます。

犬の爪を切らないとどうなる?健康への影響

犬の爪を切らずに放置すると、日常生活や健康面にさまざまな悪影響が出ることがあります。

爪が長くなると地面に当たりやすくなり、歩行のバランスが崩れることが多いです。これにより関節や腰に負担がかかり、長期的には関節炎や姿勢の歪みを引き起こす恐れもあります。

さらに、伸びた爪が肉球に刺さってしまうことがあります。特に狼爪は丸まりやすく、皮膚に食い込むと強い痛みや炎症を伴うことも少なくありません。

このような状態になると歩くこと自体を嫌がる犬も多く、活動量の低下につながります。また、爪が物に引っかかりやすくなるため、引っかかった拍子に爪が折れたり裂けたりする危険性も高まります。

爪の中には血管や神経が通っているため、折れると出血が多くなる場合があり、犬に強いストレスと痛みを与えてしまいます。

さらに注意したいのは、爪が長い状態が続くと血管や神経も一緒に伸びてしまう点です。

この状態で急に短く切ろうとすると、深爪になりやすく出血や激しい痛みを伴います。結果として犬が爪切りを嫌がるようになり、飼い主がケアをしづらくなる悪循環に陥ることもあります。

健康を守るためには、月1回程度を目安に定期的な爪切りを行い、常に適切な長さを保つことが大切です。

自宅で難しい場合や犬が爪切りを嫌がる場合は、無理せず動物病院やトリミングサロンに依頼するのが安心です。

ペット保険で爪切りや出血処置は補償される?

犬の爪切りや出血の応急処置がペット保険で補償されるかどうかは、多くの飼い主が気になるポイントです。

結論から言えば、通常の爪切りは美容や健康管理の一環とみなされるため、ほとんどのペット保険では補償の対象外となります。

これは、トリミングや耳掃除などの日常ケアと同じ扱いであり、病気やけがの治療行為とは区別されているためです。

ただし、出血が関係するケースでは状況が変わることもあります。

例えば、深爪による大量出血や、出血が止まらず病院で治療を受けた場合は「けが」として扱われ、補償の対象になることがあります。

特に、患部の消毒や抗生剤の投与、縫合などの医療行為が必要と判断された場合は保険適用になる可能性が高いです。

また、犬の爪が伸びすぎて肉球に刺さり化膿した場合や、爪が折れて骨にまで影響が及んだ場合も補償の対象になることがあります。

逆に、飼い主が予防目的で行う爪切りや、トリミングサロンでのケアは、治療目的ではないため一律で対象外です。

このように、ペット保険の補償範囲は「日常のケア」か「治療行為」かによって大きく異なります。

もし不安がある場合は、加入している保険会社に具体的なケースを伝えて事前に確認しておくと安心です。こうすることで、いざというときに自己負担額を把握でき、適切に対応できます。

下記は代表的なペット保険会社だよ。

犬の爪切りで血を出さないための予防と正しいケア

『犬の爪切りで血を出さないための予防と正しいケア』は次のとおりです。

ㇾこの章のもくじ

犬の伸びすぎた爪の切り方の基本

犬の爪が伸びすぎてしまった場合は、慎重に切ることが大切です。

長くなりすぎた爪は血管や神経も伸びているため、いきなり短く切ると深爪になりやすく、出血や痛みを伴います。そのため、少しずつ段階的に切るのが基本です。

まず、犬用の爪切りを準備しましょう。

ギロチンタイプやニッパータイプがありますが、犬の大きさや爪の硬さに合わせて選ぶことが重要です。白い爪であれば光に透かすと血管が見えるので、血管から2ミリ程度手前でカットします。

黒い爪の場合は血管が見えにくいため、切った断面をよく観察してください。

断面が粉っぽく白い間は切っても大丈夫ですが、しっとりした色に変わったらそこで止めます。

爪を一度にたくさん切ろうとすると出血のリスクが高まるため、数日に分けて少しずつ短くしていくのも安全な方法です。

さらに、切った後はヤスリで角を丸く整えると、床や家具に引っかかる心配が減ります。

犬が嫌がる場合は、無理をせず足先を触る練習から始めるのが効果的です。

おやつを与えながら少しずつ慣れさせると、爪切りのストレスが軽減できます。どうしても難しいと感じる場合や、爪が硬くて切りづらい場合は、動物病院やトリミングサロンに依頼するのが安心です。

こうした施設では専門スタッフが安全に処置してくれるため、犬にとっても飼い主にとっても負担が少なくなります。

自宅での爪切りに必要な道具と注意点

犬の爪切りを自宅で行う場合、適切な道具を揃えることが大切です。

まず基本となるのは犬専用の爪切りです。

ギロチンタイプとニッパータイプの2種類が一般的で、小型犬や中型犬にはギロチンタイプ、大型犬や爪が硬い犬にはニッパータイプが扱いやすいでしょう。

さらに、切った爪の断面を滑らかに整えるための爪ヤスリも用意しておくと安心です。

また、爪切りの際に誤って深く切りすぎて出血してしまうことがあります。

応急処置に備えて、犬用の止血パウダーや小麦粉・片栗粉など、止血に使えるものを準備しておきましょう。清潔なガーゼやティッシュも忘れずに用意してください。

犬が嫌がる場合に動きを抑えるためのタオルや、保定用に支えてくれる人がいるとより安全です。

爪切りの注意点としては、犬が落ち着いているタイミングを選ぶことが重要です。

散歩後や遊びで疲れているときは比較的リラックスしやすいため、処置がスムーズに進みます。

足先を急に掴むと犬がびっくりして暴れることがあるので、日頃から足を触られることに慣れさせる練習もしておきましょう。

切る際は一度にたくさん切らず、少しずつ慎重に行うのがポイントです。

焦って切ると深爪をして出血させてしまう危険が高まります。特に血管が見えにくい犬では、1〜2ミリずつ切るつもりで進めましょう。

こうした道具と注意点を押さえておけば、自宅での爪切りも安全に行うことができます。

これだけはあれば安心だよね。

-

犬専用爪切り(ギロチン or ニッパー)

-

爪やすり

-

止血剤 or 小麦粉・片栗粉

-

清潔なガーゼ

-

エリザベスカラー

黒い爪や巻き爪の犬の安全な切り方

犬の中には爪が黒くて血管が見えにくい子や、巻き爪になりやすい子がいます。

こうした爪は切る位置を誤りやすく、深爪や出血のリスクが高いため、特に注意が必要です。

まず黒い爪の切り方についてです。

白い爪と違って血管の位置が透けて見えないため、断面の状態を確認しながら少しずつ切るのが基本です。切った断面が粉っぽい白色であれば、まだ安全に切り進められます。

しかし、しっとりとした色に変わってきたら血管が近いサインなので、その時点でストップしてください。1回で短くしようとせず、数日に分けて段階的に整えるのが安全です。

巻き爪の場合は、爪が丸まって肉球に刺さってしまうことがあります。この場合は無理に一気に切ろうとせず、少しずつ爪の外側から削ぐように切ります。

ギロチンタイプでは爪が入りにくいことがあるため、ニッパータイプの爪切りが適しています。

肉球に刺さっている部分を切るときは、皮膚を傷つけないように爪をしっかりと持ち上げてから処置しましょう。

どちらの場合も犬が暴れると非常に危険です。

動きを抑えるためにタオルで体を包んだり、家族に支えてもらうと安全に作業できます。また、深爪のリスクを少しでも減らすために、最後は爪ヤスリで整えるのがおすすめです。

どうしても難しいと感じたときや、爪が極端に硬い・太い場合は無理せず動物病院やトリミングサロンに依頼しましょう。

プロに任せることで犬も飼い主も安心でき、爪の健康も守ることができます。

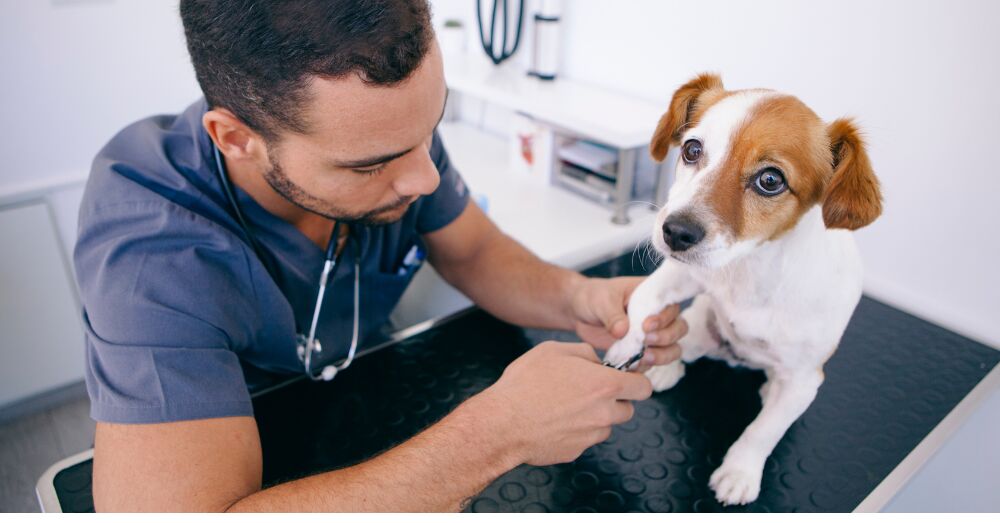

犬の爪切りにかかる費用と病院・サロンの違い

犬の爪切りを自宅で行うのが難しい場合、動物病院やトリミングサロンに依頼する選択肢があります。

それぞれに費用や特徴があり、目的に合わせて使い分けると良いでしょう。

動物病院での爪切りは、一般的に500円〜1,000円程度が相場です。

病院によっては診察料が別途かかる場合もありますが、獣医師や看護師が行うため、万が一出血した際もすぐに適切な処置をしてもらえる安心感があります。

また、巻き爪や肉球に食い込んでいる爪など、処置が難しいケースにも対応できる点が大きなメリットです。

一方、トリミングサロンでは、爪切り単体で依頼した場合の費用は800円前後が目安です。

トリミングやシャンプーのコースに含まれていることも多く、その場合は追加料金がかからないケースがほとんどです。

まとめるとこんな感じです。

-

動物病院:500〜1,100円(止血・医療対応あり)

-

トリミングサロン:無料〜800円(シャンプーとセット無料が多い)

サロンは犬がリラックスできる雰囲気づくりを重視しているところが多く、普段から通っている店舗なら犬も慣れやすい傾向があります。

ただし、出血した場合の対応は簡易的になる場合があるため、深爪のリスクが高い犬や爪の状態が悪い犬は動物病院を選ぶ方が安心です。

このように、病院は「安全性と医療的対応」、サロンは「通いやすさと費用の安さ」に特徴があります。

犬の性格や爪の状態、自宅でのケアのしやすさを考慮して、適切な場所を選ぶとよいでしょう。

爪切りが苦手な犬への対処法と慣らし方

犬の中には爪切りが苦手で、暴れたり嫌がったりする子も少なくありません。

無理に押さえつけてしまうと爪切りへの恐怖心が強まり、ますます嫌がるようになってしまうため、少しずつ慣らす工夫が必要です。

まずは足先や爪に触れられることに慣れさせましょう。

犬が落ち着いているタイミングで、足をそっと触ったり爪に軽く触れたりしながら褒めておやつを与えると、ポジティブな印象を持ちやすくなります。

この段階を繰り返すことで、足先に触られること自体に抵抗がなくなります。

次に、爪切りの道具に慣れさせるステップです。

爪切りを見せたり、爪切りを開閉する音を聞かせたりしながら、嫌がらなければご褒美をあげましょう。音や道具への恐怖心を和らげることが大切です。

爪を切る際は一度に全部を切ろうとせず、1本ずつ少しずつ進めることがポイントです。

犬が落ち着いている状態で短時間に終わらせる方が成功しやすくなります。また、爪切り後に大好きなおやつや遊びで褒める習慣をつけると、「爪切り=楽しいことがある」と認識させることができます。

それでも暴れて危険な場合は、無理をせず動物病院やトリミングサロンに依頼するのが安全です。

専門のスタッフは犬の保定が上手なため、犬への負担も少なく済みます。焦らず段階的に慣らしていくことが、爪切り嫌いを克服する一番の近道です。

プロに任せるメリットと選び方のポイント

犬の爪切りをプロに任せる最大のメリットは、安全性と仕上がりの確実さです。

動物病院やトリミングサロンでは、犬の扱いに慣れた専門スタッフが爪切りを行うため、深爪や出血のリスクを最小限に抑えられます。

特に血管が見えにくい黒い爪や、巻き爪、極端に伸びた爪など、自宅では難しいケースでも適切に対応してもらえるのが大きな安心材料です。

また、犬が爪切りを嫌がって暴れやすい場合でも、保定の技術に長けたスタッフが安全に作業できる点もメリットです。

さらに、トリミングサロンでは爪切りだけでなく、耳掃除や足裏の毛のカットなど、複数のケアを一緒に受けられることが多く、総合的なメンテナンスが可能です。

動物病院で依頼する場合は、万が一出血した場合でもその場で治療してもらえるため、持病がある犬や高齢犬にも向いています。

プロに依頼する際の選び方のポイントとしては、まず口コミや評判を確認することが挙げられます。

インターネットのレビューや知人からの紹介はもちろん、実際に見学して雰囲気や犬への接し方を観察するのも良い方法です。

犬が落ち着いて施術を受けられる環境かどうかは非常に重要です。

また、料金体系が明確であるか、トリミングのコース内容や単品メニューの詳細が分かりやすいかどうかもチェックしましょう。

さらに、動物の扱い方や説明の仕方が丁寧なスタッフがいるかどうかも信頼できる施設を選ぶポイントです。

初めての利用時には、犬の性格や苦手なこと、過去のトラブルなどを細かく伝えると、より安心して任せられます。

このような視点を持って選べば、犬にとっても飼い主にとっても負担の少ない爪切りが実現できます。

犬 爪切り 血が出たときの対処と予防のまとめ

この記事をまとめます。

-

犬の爪切りで血が出たときは飼い主が落ち着くことが重要である

-

出血時は清潔なガーゼやティッシュで2〜3分圧迫止血する

-

止血剤や小麦粉・片栗粉を出血部位に押し当てると効果的である

-

圧迫を途中でやめると再出血しやすいので注意が必要である

-

出血が10分以上続く場合は動物病院に相談すべきである

-

爪の根元を深く切った場合は感染リスクが高く病院受診が望ましい

-

犬の爪が伸びすぎると床でカチカチ音がするのが目安である

-

爪が肉球に刺さったり歩行が不安定になるのも伸びすぎのサインである

-

爪を切らないと関節や腰に負担がかかることがある

-

巻き爪や黒い爪は少しずつ切ることが安全である

-

爪切り用の道具はギロチンタイプやニッパータイプを犬に合わせて選ぶべきである

-

自宅で難しい場合は動物病院やサロンに依頼するのが安心である

-

ペット保険は通常の爪切りは補償対象外だが治療目的なら適用されることがある

-

爪切りが苦手な犬には足先を触る練習をしながら少しずつ慣らすのがよい

-

プロに依頼すると深爪防止や総合的なケアができるというメリットがある

この記事を書いた人

チワワの「のんちゃん」と暮らすひでが運営しています。

犬との暮らしの楽しさや悩み、日々のちょっとした発見をブログでシェア中。

のんちゃんの可愛い姿や役立つ情報を通じて、読者の皆さんと温かいコミュニティを作っていきたいです。

この動画は僕と飼い主のひでのショート動画だよ。

ぜひ見てね(^^)/

最後まで読んでくれてありがとう。

下の記事も読んでみてね。