ひで(のんちゃんの飼い主)

ひで(のんちゃんの飼い主)

チワワの「のんちゃん」と暮らすひでが運営しています。犬との暮らしの楽しさや悩み、日々のちょっとした発見をブログでシェア中。のんちゃんの可愛い姿や役立つ情報を通じて、読者の皆さんと温かいコミュニティを作っていきたいです。

この動画は僕と飼い主のひでのショート動画だよ。

ぜひ見てね(^^)/

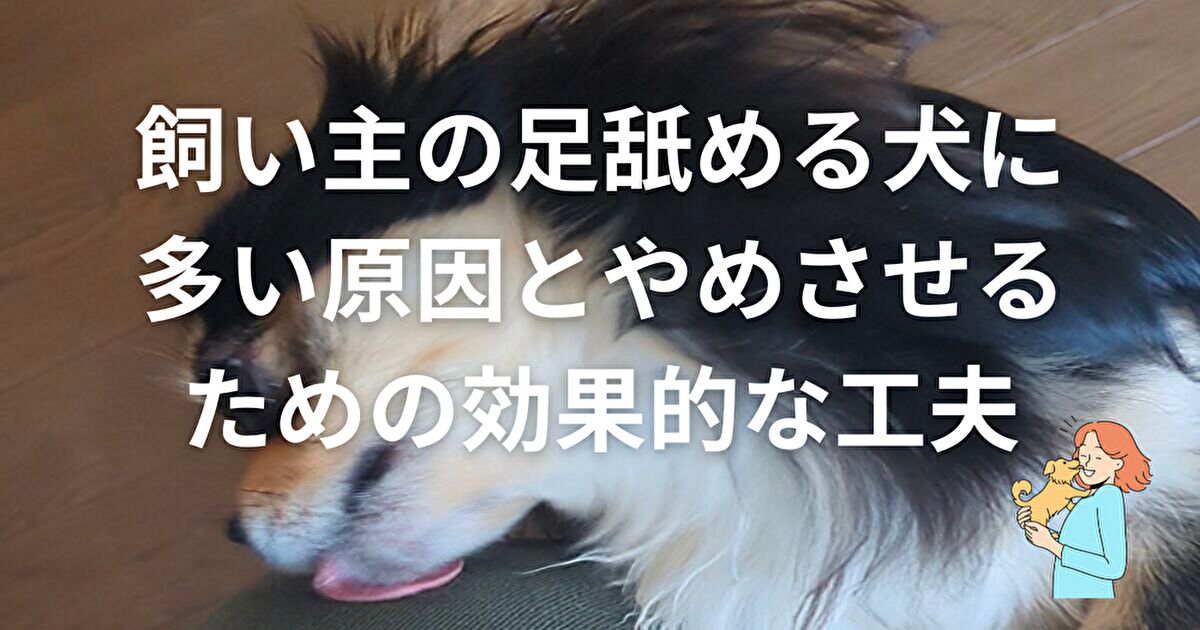

「犬が飼い主の足を舐めるのはなぜだろう」と疑問に思ったことはありませんか?

実は、この行動にはさまざまな理由が隠れています。愛情表現としての行動に見える一方で、注意を引きたい気持ちや、においや味への興味からくるもの、あるいはストレスのサインであることもあります。

この記事では、「犬 足舐める 飼い主」と検索している方に向けて、犬が飼い主の足を舐める理由をわかりやすく解説し、適切な対処法や注意点についても紹介します。

犬が飼い主の足を舐める理由を知ることで、愛犬の気持ちをより深く理解し、健やかな関係を築くヒントになると思いますので、ぜひ最後まで読んでくださいね。

この記事を読んでわかること

-

犬が飼い主の足を舐める理由や背景について理解できる

-

舐める行動をやめさせるための具体的な対処法がわかる

-

舐めることで起こりうる衛生面や健康リスクを知ることができる

-

異常行動のサインと獣医に相談すべきタイミングが理解できる

飼い主の足舐める犬の心理と行動とは

画像出典:キャンバ

画像出典:キャンバ

『飼い主の足舐める犬の心理と行動とは』は次のとおりです。

ㇾこの章のもくじ

舐める理由は愛情表現の場合も

画像出典:キャンバ

画像出典:キャンバ

犬が飼い主の足を舐める行動は、単なる癖ではなく、深い愛情表現の一つであることがあります。特に飼い主に対して強い信頼や親しみを感じている場合、このような行動を取ることが多く見られます。

犬は本来、舌を使って感情や意志を伝える動物です。

例えば、母犬が子犬を舐めて世話をするように、犬同士の社会では舐めることが安心や親愛の気持ちを表現する手段として自然に行われています。

こうした行動は成犬になってからも残ることが多く、飼い主の足を舐めるのは、「あなたが大好きです」というメッセージである可能性があるのです。

また、飼い主が座っていたり、動かずにいるときに足を舐めてくる場合、その行動は一種のスキンシップとしての意味合いも持っています。

たとえ言葉が通じなくても、犬は自分の気持ちを伝えようと一生懸命になっているのです。犬からの舐め行為を嫌がらずに受け止めてあげることで、より強い信頼関係が築けるようになるでしょう。

ただし、愛情表現であったとしても、衛生面の配慮は必要です。犬の口の中には多くの細菌が存在しており、万が一傷口がある部分を舐められると、感染症のリスクが高まります。

このような理由から、舐められた部分はその都度きれいに洗い流すことが望ましいでしょう。

このように考えると、犬が足を舐めてくる理由の一つに愛情表現があることは間違いありません。飼い主としては、行動の背景にある犬の気持ちを理解しつつ、適切な衛生管理も意識して接することが大切です。

ちなみにのんちゃんもめっちゃ足を舐めてきます 笑

注意を引くために足を舐めることがある

画像出典:キャンバ

画像出典:キャンバ

犬が飼い主の足を舐めるもう一つのよくある理由に、「注意を引きたい」という気持ちがあります。これは、飼い主が何かに集中しているとき、犬が自分の存在をアピールするために行う行動の一つです。

例えば、飼い主がスマートフォンを見ていたり、テレビを見ているとき、または家事に集中しているときに足元に来てペロペロと舐めてくることはないでしょうか。

こうした場面では、犬が「こっちを見て」「かまってほしい」という思いを込めて舐めている可能性があります。

犬にとっては、声を出さずとも飼い主の注意を引ける方法のひとつとして、足を舐めるという行動が有効だと学習しているのです。

これには、過去にその行動をした際に飼い主が反応を返してくれた、という成功体験が影響していることもあります。

例えば、舐めたことで撫でてもらえた、遊んでもらえた、話しかけてもらえたなどの記憶が残っている場合、犬は「舐める=かまってもらえる」と理解するようになります。

ただし、この行動が頻繁になると、日常生活に支障をきたすこともあります。仕事中や食事中などに何度も足を舐められると、飼い主がストレスを感じてしまうこともあるでしょう。

さらに、過剰な舐め行動はストレスや不安、もしくは依存傾向のサインである場合もあるため、行動の頻度やタイミングには注意を払う必要があります。

このようなときは、まず犬の要求を理解し、適度にコミュニケーションを取ることが大切です。

そして、望ましくないタイミングで舐めてきた場合には、静かにその場を離れたり、他の遊びやおもちゃに気をそらすことで、行動を修正していくことができます。

要するに、足を舐めるという行動の裏には、飼い主への注目を求める気持ちが隠れていることがあります。犬の気持ちに寄り添いながら、適切に応じる姿勢が信頼関係の構築にもつながっていくでしょう。

足のにおいが気になって舐めることも

画像出典:キャンバ

画像出典:キャンバ

犬が飼い主の足を舐める行動の中には、足のにおいに反応しているケースもあります。犬の嗅覚は非常に鋭く、私たちには感じ取れないような微細なにおいまで識別する能力を持っています。

足は汗腺や皮脂腺が集まる場所でもあり、常に靴や靴下に覆われているため、においがこもりやすく、犬にとっては興味深いポイントになりやすいのです。

このように足のにおいに反応して舐める場合、犬は純粋に「このにおいが気になる」「確認したい」という本能的な欲求から行動しています。

においを舐めることで、その情報を舌でも確認しようとしているのです。特に、お風呂上がりや運動後など、普段と異なる体臭を放っているときに足を舐めてくることが多いのは、このためと考えられます。

ただし、足のにおいに惹かれて舐めているからといって、すべてを許してしまうのはおすすめできません。犬がしつこく舐め続けると、皮膚が赤くなったり、場合によっては感染症のリスクも伴います。

また、足にハンドクリームや制汗剤が付いている状態で舐めさせてしまうと、犬がそれらの成分を口にしてしまい、体調を崩す可能性もあります。

| 区分 | 内容 |

| 有害な成分例 | メンソール、キシリトール、フェノール系防腐剤 |

| 健康への影響 | 嘔吐、肝障害などを引き起こす可能性がある |

| 使用時の注意点 | スキンケア製品は「食用成分100%」や「ペットセーフ」の表示を確認すること |

| 舐めやすくなる要因 | 香り付き製品は犬の好奇心を刺激し、舐め行動を誘発する恐れがある |

この表を参考にしてくださいね。

このような状況を防ぐには、犬が足を舐めそうなタイミングや状況を把握し、事前に対処することが効果的です。

例えば、帰宅後やお風呂上がりなどに足を清潔に保つことや、舐めそうになったらやさしく注意して行動を切り替えるなどの工夫が求められます。

さらに、犬が「足を舐める=楽しい」と認識しないよう、過剰なリアクションを避けることもポイントになります。

このように、犬が足を舐めるのはにおいへの関心による場合もありますが、その背景には本能的な行動が関係しています。安全面と衛生面を意識しつつ、上手に対応していくことが大切です。

ストレス解消や安心のための行動

画像出典:キャンバ

画像出典:キャンバ

犬が足を舐める行動は、外部からの刺激によって感じたストレスや不安を和らげようとする「自己安定行動」の一種であることもあります。

人間にも、緊張したときに指先をいじったり爪を噛んだりするクセがあるように、犬にも自分を落ち着かせるための行動が存在します。そのひとつが「舐めること」なのです。

こうしたストレスは、環境の変化、飼い主との接触時間の減少、運動不足、騒音など、日常の中に潜んでいます。

犬は言葉で不満や不安を伝えることができないため、代わりに足を舐めたり、一定の行動を繰り返すことで自分の気持ちを落ち着かせようとします。

このとき、飼い主の足は、においや温もりの面で「安心できる存在」として感じられている可能性があります。

ストレスが原因で舐めている場合、放置すると行動がエスカレートし、常同行動や皮膚を傷つけるリスクにもつながることがあります。

また、ストレス源を特定せずに叱ったり無理に止めさせたりすると、かえって犬の不安が強まることもあります。まずは犬が舐める頻度やタイミングを観察し、生活環境に何か変化がなかったかを見直すことが重要です。

例えば、最近散歩の回数が減っていたり、来客や引っ越しなどで生活環境が変わった場合、それがストレスの要因になっているかもしれません。

また、留守番の時間が増えたことも影響していることがあります。こうした要因が思い当たるなら、少しでも犬の不安を和らげるように、スキンシップを増やしたり、安心できるスペースを用意したりすることが効果的です。

それでも舐め続ける場合や、行動に異常が見られる場合は、専門の獣医師や行動カウンセラーに相談することをおすすめします。ストレス行動は放置することで悪化する可能性があるため、早めに対処することが大切です。

このように、犬が足を舐める行動には心のバランスを保つ目的がある場合もあります。愛犬の気持ちに寄り添いながら、落ち着ける環境を整えることが、問題の根本解決につながっていくでしょう。

味が好きで舐めているケースもある

画像出典:キャンバ

画像出典:キャンバ

犬が飼い主の足を舐める理由の中には、単純に「味が気に入っているから」というケースもあります。

人間の足には、汗腺や皮脂腺が多く集まっており、特に裸足で過ごした後や、運動後などには汗や塩分が皮膚に残りやすくなっています。

この汗や皮脂に含まれる成分が、犬にとっては「おいしい」と感じられることがあるのです。

実際、犬の味覚は人間ほど繊細ではありませんが、塩分や脂肪分などの風味に反応しやすいと言われています。そのため、人間の足の表面に残った汗の塩気や、皮脂のわずかな油分に惹かれて舐める行動を取っている可能性があります。

特に、お風呂に入る前や長時間靴を履いていた後など、足が蒸れた状態のときに舐めることが多ければ、この「味」による可能性が高いと考えられるでしょう。

しかし、この行動を完全に放置するのはおすすめできません。足に付着している成分によっては、犬の体に害を与える可能性があるからです。

例えば、制汗剤やクリーム、石鹸の洗い残しなどが皮膚に残っている場合、それらを舐め取ることで犬が体調を崩すおそれがあります。

また、人間の皮膚に常在する細菌が犬の口内に入ることで、双方にとって衛生的なリスクとなる場合もあるでしょう。

さらに、味を覚えたことで舐める頻度が増えれば、それが習慣化し、やめさせるのが難しくなることもあります。こうした状況を防ぐには、まず足を清潔に保つことが第一です。

お風呂上がりや帰宅後には、足を丁寧に洗って乾かすようにしましょう。また、犬が舐めそうな場面では早めに別の遊びに誘導するなど、注意をそらす対応も有効です。

このように、犬が味を気に入って足を舐めていることは意外に多いものです。ただし、それを見過ごしてしまうと衛生面や健康面で問題が生じるおそれもあるため、日常的なケアや行動の見直しを心がけることが大切です。

飼い主の足舐める犬への正しい対処法

画像出典:キャンバ

画像出典:キャンバ

『飼い主の足舐める犬への正しい対処法』は次のとおりです。

ㇾこの章のもくじ

過剰な舐めには冷静に対応を

画像出典:キャンバ

画像出典:キャンバ

犬が飼い主の足を舐める行為は基本的には無害で、愛情表現やコミュニケーションの一つとして捉えることができます。

しかし、舐める頻度が極端に多かったり、毎日のように長時間続くようであれば、それは「過剰な行動」として注意が必要です。

このような過剰行動には、いくつかの背景が考えられます。

例えば、ストレスの蓄積や不安の表れである可能性があります。日常生活に変化があったり、運動不足でエネルギーが余っていたりする場合、犬は自分を落ち着かせるために同じ行動を繰り返すことがあります。

また、舐めたことで飼い主が反応してくれるという学習があると、舐めればかまってもらえると勘違いし、その行動がどんどん強化されていくこともあるのです。

ここで重要なのは、飼い主が慌てず、冷静に対応することです。つい「ダメ!」と大声を出したり、手で払いのけたりすると、それ自体が犬にとって刺激になり、「舐める=注目してもらえる」と誤解させてしまう恐れがあります。

こうした反応は避け、できるだけ無反応で対応し、舐めるのをやめたときに褒めてあげるといった形で、適切な行動を強化していくことが望まれます。

また、舐める理由が環境要因や体調不良にある場合もあります。

皮膚のかゆみや痛みを気にして飼い主の足を舐め続けることもあるため、舐める行動が急に始まった場合や、明らかに執着している様子が見られるときは、獣医師に相談してみるとよいでしょう。

飼い主としては、犬の行動を「甘え」や「クセ」として片付けるのではなく、何かのサインではないかと観察する目を持つことが求められます。

過剰な舐めを放置せず、日々のコミュニケーションや生活環境を見直しながら、犬の心身の健康を守ることが大切です。

気をそらすしつけ方法とは

画像出典:キャンバ

画像出典:キャンバ

犬が足を舐める行動をやめさせたいと考えるとき、叱るのではなく「気をそらす」という方法が効果的です。

これは、犬が舐めるという行動を起こしたタイミングで、別の刺激や興味を与え、自然と行動を切り替えさせるというしつけ方です。

犬にとっては、飼い主の反応が行動の強化につながるため、正しいタイミングと内容で気をそらすことが非常に重要です。

たとえば、犬が足を舐め始めた瞬間に、おもちゃを差し出したり、おやつを見せて簡単な指示(「おすわり」「ふせ」など)を出すことで、意識を別の方向に向けることができます。

このとき、無理やり引き離すのではなく、犬自身が「舐めるのをやめたらいいことが起きた」と感じるように誘導してあげることがポイントです。成功したら必ず褒めて、よい行動として記憶に残してあげましょう。

また、舐める行動が始まるタイミングを事前に察知することも大切です。

多くの場合、犬は退屈しているときやかまってほしいときに舐めてくることが多いため、暇を持て余していそうなタイミングで、先回りして遊びに誘ったり、運動の時間を増やしたりすることも効果的です。

ただし、気をそらす方法には注意点もあります。刺激が強すぎると、犬が逆に興奮してしまったり、他の問題行動に移行する場合もあります。

そのため、犬の性格や年齢に合わせて、落ち着いて対応できるようなアイテムや方法を選ぶことが望ましいです。

たとえば、若い犬には動きのあるおもちゃ、高齢の犬には香りのついたガムなど、好みに合ったアイテムを使うとよりスムーズに気をそらすことができます。

このように、気をそらすしつけ方法は、犬にストレスを与えることなく行動を変えていくための有効な手段です。

日常的に実践することで、舐める行動の頻度を徐々に減らすことができ、飼い主との良好な関係を維持しながらトラブルを防ぐことができます。

- ガム系おやつを与えて咀嚼欲求を満たす

- 知育トイの使用で探索意欲を刺激

- 短時間のコマンドトレーニングで集中を切り替える

この3つがしつけのポイントになります

舐めるのをやめさせたいときのコツ

画像出典:キャンバ

画像出典:キャンバ

犬が足を舐めることをやめさせたいと考えたとき、ただ叱るのではなく「舐めると良いことが起きない」と学習させる方法が効果的です。

この考え方は「負の強化」を用いたトレーニングの一つで、犬が特定の行動をしても期待する反応が得られないことで、次第にその行動をしなくなるというものです。

例えば、犬が舐めてきた際に反応せず、無言でその場を離れることが一つの方法です。飼い主が声をかけたり、手で押し返したりすると、それ自体が犬にとって「かまってもらえた」と感じる要因になります。

逆に、無反応で立ち去られると「舐めても意味がない」と犬が認識し、次第にその行動を減らすようになります。

このとき大切なのは、舐める行動をやめたときに必ず良い体験を与えることです。

舐めなかった時間が続いた場合には、優しく撫でたり、「いい子だね」と声をかけたりすることで、望ましい行動に対してポジティブな印象を持たせます。これにより、犬は「舐めない方が嬉しいことがある」と理解していくようになります。

また、舐める原因がストレスや運動不足である場合、環境自体を見直すことも大切です。退屈な時間が長かったり、飼い主との接触が少なすぎると、犬は不安や欲求不満から舐める行動に走ることがあります。

十分な散歩や遊びの時間を確保し、日常生活の中で犬が満たされる時間を増やすことも、行動の予防につながるでしょう。

ただし、やめさせる方法を急ぎすぎてしまうと、逆効果になる場合もあります。犬は学習に時間がかかることもあるため、根気強く、一定の対応を繰り返すことが必要です。

また、急に舐め行動が激しくなったり、執拗に特定の場所を舐め続けるような場合には、身体的な不調が隠れている可能性もあるため、専門の獣医師に相談することをおすすめします。

このように、犬に無理なく、そして効果的に舐め癖をやめさせるには、行動の背景を理解しつつ、根気よく望ましい習慣へ導く工夫が求められます。

小さな変化を見逃さず、日々の積み重ねで信頼関係を維持しながらしつけを進めていきましょう。

獣医に相談が必要なケースとは

画像出典:キャンバ

画像出典:キャンバ

犬が飼い主の足を舐める行動にはさまざまな理由がありますが、その頻度や様子によっては、単なる癖ではなく、病気や身体的不調のサインである可能性があります。

特に、舐める行動が急に始まったり、明らかに執着するようになった場合には、獣医への相談を検討すべきタイミングです。

まず、足を舐め続ける行動が何時間にも及んだり、日に何度も繰り返される場合、それはストレスや不安からくる「常同行動」と呼ばれる可能性があります。

これは精神的な不調のサインであり、軽視すると他の問題行動や体調不良にもつながっていくことがあります。家庭での対応では改善が見込めない場合、行動学の観点を含めて診察が必要です。

また、飼い主の足に限らず、自分の体を過剰に舐めていたり、舐めた部分に赤みや炎症が見られる場合には、皮膚炎やアレルギーなどの疾患が隠れていることもあります。

皮膚に異常があると、犬はかゆみや違和感を紛らわせようとして他人の足を舐めるなどの代替行動を取ることがあるのです。

皮膚が赤くなっている、湿っている、フケやかさぶたがあるといった場合は、早めの受診が望まれます。

さらに、高齢犬の場合は関節炎や神経の違和感から、足元に反応することもあります。

飼い主の足を舐めることで、自身の不快感や痛みを紛らわせようとしているケースもあり、行動の意味を見誤ると問題が長引いてしまいます。このような場合、単に行動を抑えるのではなく、根本の健康状態を確認することが重要です。

他にも、舐める行動が何かの中毒や消化器系の不調と関連していることもあるため、急な変化や併発する症状(下痢、嘔吐、食欲低下など)には十分な注意が必要です。

このように、犬の「足を舐める」という行動がいつもと違う様子を見せるときは、獣医に相談することが安心です。

早期に専門的なチェックを受けることで、症状の悪化を防ぎ、愛犬の心身の健康を守ることにつながります。

| 症状 | 可能性のある原因 | 受診までの目安 |

| 足を執拗に舐める | 皮膚炎・関節炎 | 48時間以内 |

| 舐めた後に嘔吐 | 化学物質摂取 | 即日 |

| 腫れや発熱 | 細菌感染 | 即日 |

獣医師の判断が必要な場合を表にまとめました。

衛生面のリスクと感染症対策

画像出典:キャンバ

画像出典:キャンバ

犬が飼い主の足を舐める行動は、ほほえましいと感じることもあるかもしれませんが、実際には衛生面でのリスクも含まれています。

特に、犬の口の中にはさまざまな細菌が常在しており、条件によっては感染症の原因となる場合があります。

犬の唾液には、パスツレラ菌やカプノサイトファーガ・カニモルサス菌など、人に感染する可能性のある細菌が含まれていることがあります。

これらは健康な人であれば大きな問題にならないことが多いですが、皮膚に小さな傷やひび割れがある状態で舐められると、そこから菌が侵入して化膿したり、思わぬ症状が出ることもあります。

特に免疫力が落ちている人、高齢者、乳幼児などは注意が必要です。

| 細菌名 | 主な感染経路 | 症状の例 | 高リスク者 |

| パスツレラ・マルトシダ | 咬傷・舐められた傷 | 発赤、腫脹、発熱 | 糖尿病患者、免疫抑制者 |

| カプノサイトファーガ・カニモルサス | 唾液接触 | 敗血症、壊疽 | 脾臓摘出者、重度飲酒歴者 |

また、飼い主の足に日常的に使われているスキンケア用品、制汗剤、日焼け止めなどが残っている場合、犬がそれを舐めてしまうことで中毒を起こす危険性もあります。

犬にとって有害な成分が含まれていることは少なくなく、人間にとって安全でも、犬の体には強すぎるケースがあるため、舐める前に足をきれいにしておくことは非常に大切です。

さらに、足は1日のうちにさまざまな場所を歩き回るため、見えない汚れやバクテリアが付着している可能性もあります。

そのまま犬に舐めさせてしまうと、犬の健康にも悪影響を及ぼすリスクがあるため、舐めさせる前後に足を清潔に保つことを習慣にしましょう。

対策としては、舐められた部分をすぐに水やぬるま湯で洗い流すこと、特に傷がある場合はしっかりと石けんで洗って清潔なタオルで乾かすようにしましょう。

感染予防には早期の洗浄がもっとも効果的です。帰宅直後や愛犬に舐められた直後に行う5ステップを紹介します。

- 流水で20秒以上しっかり流す

- 低刺激性石けんで泡立て、指の間を洗浄

- ぬるま湯で石けん成分を完全に除去

- 清潔なタオルで水分を吸い取る

- 必要に応じてアルコールフリーの消毒液を塗布

また、皮膚が弱い人や、アレルギー体質の方は、あらかじめ犬との距離を工夫する、舐められないような服装を心がけるといった予防策も有効です。

このように、犬とのスキンシップには癒しの側面がありますが、衛生面の意識を持つことで、お互いが健康に過ごせる環境を整えることができます。

行動の背景を理解するだけでなく、実際のリスクを把握して対処することが、飼い主としての大切な役割となるでしょう。

過去にアメリカで犬に舐められて感染症にかかり両手両脚の切断した人がいるみたい

舐めさせないためにできる工夫

画像出典:キャンバ

画像出典:キャンバ

犬が飼い主の足を舐める行動は、愛情表現やストレス発散の一環であることが多いものの、衛生面や健康上のリスクを考えると、できれば控えさせたいと感じる飼い主も少なくありません。

そこで、無理に叱ることなく、自然なかたちで舐めさせないようにするための工夫をいくつかご紹介します。

まず基本となるのは、「舐めようとしたタイミングで、そっと別の行動に誘導する」ことです。犬が足に近づいてきたら、おもちゃを差し出したり、「おすわり」や「ふせ」といった指示を出して、注意を別の方向に向けます。

これにより、舐める行動の代わりに別のポジティブな習慣をつけることができます。重要なのは、舐める前に介入することです。行動が始まってしまった後では、単なる中断となり、犬にはその意味が伝わりにくくなります。

また、物理的な予防策として、家の中で靴下やスリッパを履くことも有効です。特に素足でいる時間が長い場合、足のにおいや皮膚の味に犬が惹かれてしまうことが多いため、あらかじめガードすることで行動を抑えることができます。

さらに、足に使用するスキンケアアイテムも見直してみましょう。香りの強いものや甘い香料を含んだ製品は、犬の興味を引きやすくなるため、無香料や犬にとって安全な成分のものを選ぶと安心です。

日常の中でのスキンシップや運動量を増やすことも、舐め行動を減らす一つの手段です。犬は退屈や寂しさから舐めることがあるため、十分な散歩時間や遊びの時間を確保することで、欲求不満を解消し、舐める必要性自体が薄れていくことがあります。

特に知育玩具などを使って、頭を使わせる遊びを取り入れると、満足感が高まり、問題行動の予防にもつながります。

そしてもう一つ大切なのが、飼い主の対応の一貫性です。あるときは許して、あるときは怒るというように対応がぶれると、犬は混乱しやすくなります。

「舐めても反応がない」「舐めない方が褒められる」というルールを明確に伝えるためにも、舐めようとしたときには静かに距離を取り、やめた瞬間には優しく声をかけてあげるなど、行動に一貫した意味づけを持たせましょう。

このように、犬に舐めさせないためには、叱るのではなく「舐めずに過ごせる環境を整える」ことが重要です。

無理なく自然に行動を変えていく工夫を取り入れることで、犬にストレスを与えることなく、安心して過ごせる関係を築いていくことができるでしょう。

飼い主の足を舐める犬の行動理由と適切な対処 まとめ

この記事をまとめます。

-

舐める行動は愛情表現として行われることがある

-

注意を引きたい気持ちから足を舐めることがある

-

足のにおいに本能的な興味を持って舐める場合がある

-

舐めることでストレスを解消しようとすることがある

-

飼い主の足の味が好みで舐めるケースもある

-

舐める頻度が多すぎる場合は過剰行動の可能性がある

-

飼い主が冷静に無反応で対応することが有効

-

舐める直前におもちゃなどで気をそらす方法が有効

-

無視とご褒美を組み合わせた学習が効果的

-

行動の背景に病気が疑われる場合は獣医師に相談すべき

-

犬の唾液に含まれる細菌による感染リスクがある

-

足のクリームや薬剤を舐めると中毒の危険がある

-

舐めたあとは水や石けんで足を清潔に保つ必要がある

-

舐める行動をさせないために足を隠す工夫も有効

-

犬の生活環境や接し方を見直すことが根本対策となる

最後まで読んでくれてありがとうね。

下記の記事も読んでくれたらうれしいな(^^♪